|

ハンノキ林の水辺保全 日 時)9月25日(木) 9:00〜12:00 晴 場 所)生田緑地 ハンノキ林(A07-03) 活動者)岩田臣生、田村成美(10:00〜)

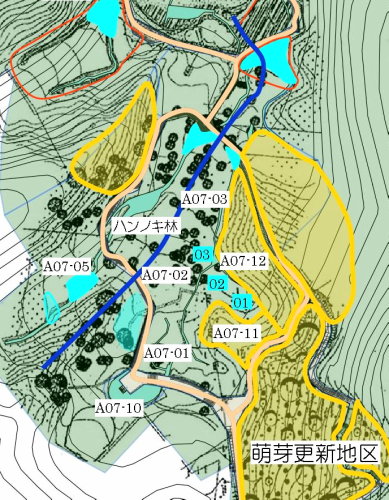

(上図)活動場所図(四角い水色の中に数字) 01 9/13(土)に活動 02 9/25(木)に活動 03 9/23(火)に活動 一昨日(9/23)の活動で、水溜まりづくりを試みた【03】は、残念ながら、染み出していた水が消えていました。 谷の水は、更に深い所を流れているのだと思いました。 もっと広く、深く泥上げしなければならないのだろうと思いました。

9/13(土)の里山倶楽部の時に掘った【01】には水面が広がっていて、 相変わらず、複数のオオスズメバチが吸水に来ていたので、水辺に入るのは躊躇われました。

この日は、【01】と【03】との中間に、水溜まりとなる穴を掘ることにしました。 ここ【02】は、右岸に、ハンノキの大木があり、左岸に小径木がありますので、これを目印にします。 また、源頭部の支谷戸の出入口に位置し、ハンノキ林(A07-01)からの小さな水流があった谷部に合流する場所に面しています。 そこで、この【01】、【02】、【03】の水辺再生を、先ず、進めることにします。 辺りは、草地化して、ミヤマシラスゲが繁茂しています。 活動は、草刈りを行ってから、土砂を掘り出して、棚田をつくることをイメージしました。 この支谷戸を横断する形で、2m程の幅で、ミヤマシラスゲを刈りました。

棚田の畦(水溜まりの堰)にする所には、伐採更新中の斜面(A07-12)の裾に転がしてあった伐採材を取り出してきて、並べました。

それから、スコップを使って、水溜まり掘りを始めました。 しかし、一度目の掘り取りでは 20cm程度の深さでしたが、水が染み出す気配は全くありませんでした。 一休みして、思案していたら、やっと、今日の参加者が現れましたので、2段目の掘り取りを行うことにしました。

すると、地表から 30〜40cm 掘ったところで、水が染み出しました。

地下に潜って流れている水は、予想以上に深い所の砂礫層を伝って、周囲の低い所に移動しているのだと推察されます。 水が見えたのだから、もっと掘ろうかと尋ねられましたが、この日は、ここまでとしました。 体が休むことを要求していましたので、この日の活動は終了することにしました。 次の段階は、【01】と【02】の間の草刈りを行って、そこにも水溜まりをつくって、【01】〜【02】を連続する水辺にすることだと思います。 【01】の水面が消えていないので、【01】のハンノキ(下図中央)の直下なら、水溜まりをつくれるはずだと思います。 それができれば、【03】に繋がる水辺再生の方法が見えてくると思います。

ハンノキ林の東側の水辺は陸地化が進んでしまいました。 平日の活動だけでは、水辺再生の自信がありません。 水辺保全活動は泥だらけになることを覚悟しなければなりませんが、雑木林の植生管理のために組み立てた里山倶楽部に、助けを求めるしか無いようだと実感しました。 |

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動