令和 7 年度第 14 回里山倶楽部 野鳥の森の植生管理を考える 日 時)2025年10月11日(土) 9:00~12:40 雨 場 所)生田緑地 野鳥の森(A01) 参加者)東 陽一、伊澤高行、榎本有里、加登勇司、廣瀬朗子、吉澤正一 事務局)岩田臣生 計 7名

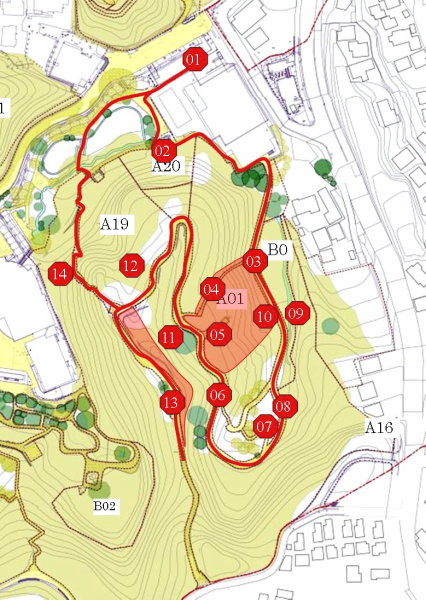

(上図)2025/10/11の野鳥の森の活動 この日の活動にとっては、生憎の雨となりましたが、参加予定者は集合時間前に、ビジターセンター1階に集まってくれました。 今回の里山倶楽部は、野鳥の森地区の植生管理計画と現実の植生の乖離について考えて、目標植生に向かって植生が変化しているのか、それとも異なる方向に変化しているのか、 実際に観察して、考えて、意見交換を行いました。 また、里山倶楽部としても年1回程度は、野鳥の森の一部の植生管理を行ってきたので、その活動の成果を観察することで、過去の活動の目的を実感を持って理解できたことと思います。 植生管理による植生の変化には時間がかかるので、なかなか実感することは難しいので、活動が頻繁ではない雑木林については、こうした活動も必要だと思いました。 ①ビジターセンターを出発して、②植生管理区分A20の下端から、A20地区を観察しました。 ここは、2008年11月30日に、生田緑地植生管理協議会市民部会として、 行政3人を含む10人で、一面に純林状態になっていたアオキの除伐を行った斜面です。 野鳥の森地区の園路を進んで、閉鎖ゲートの手前③から④の辺りに、キバナアキギリの花が咲いているのが見えました。 ここは、今年、6月21日(土)の里山倶楽部で、キバナアキギリ保護のためのアズマネザサなどの草刈りを行いました。 そのキバナアキギリが開花盛期を迎えていました。 神奈川県植物誌によれば、県内では、丹沢、箱根、小仏山地とその周辺、三浦半島、多摩丘陵に分布しているとあります。 シソ科の多年草で、アキノタムラソウなどと同じ仲間で、市内では生田緑地の外、麻生区の一部でも見られるようです。 6月の活動にも参加していた4人は、キバナアキギリの周りのアズマネザサ刈りや草刈りを行っただけで、こんなに綺麗に咲いてくれているので、 嬉しく感じていたと思います。

⑤野鳥観察舎周辺は、里山倶楽部では、コアジサイの保護を目的にアズマネザサ刈りなどを行っています。 コアジサイは、神奈川県植物誌によれば、箱根、丹沢、小仏山地、相模原台地などに多く見られ、樹林内に生えるとあります。 ただ、市内では多摩区に数ヶ所分布記録がありましたが、現在確認できるのは、生田緑地だけです。 今年6月の活動では、シラカシ数本を伐採しましたが、その時に、モミの幼木1本を見つけました。 この小尾根の南側のアズマネザサのヤブは少しずつ除伐してきました。 里山倶楽部として、⑤周辺地区については、モミ以外の常緑樹の伐採とアズマネザサ刈りを進め、発芽したコナラ実生の保護育成、 状況によっては、クヌギ、コナラのドングリの植え込み、林床のチゴユリやキバナアキギリなどの保護のためのアズマネザサ刈りや草刈りなどの活動を 行なうことを、現地で、話し合いました。

⑥の谷に降りる園路はアズマネザサのヤブに覆われて、降りる道があることに気がつかないほどでした。 この谷の最奥部には、外来種のモミジバフウの大木があります。 谷筋なので、大木であっても、地震時の問題は無いかも知れません。 多様な野鳥が観察できる雑木林を目指すのであれば、あった方が良い樹木と思われます。 また、カヤの大木もあります。 ⑩には、カクレミノの大木があります。 目標植生は落葉広葉樹林ですが、これらの常緑樹を全て失くすことではないと思います。 ⑦の四阿から北西方向を眺めました。 樹木の消えた急斜面は、雑木林の再生を考えなければならないかも知れません。 ⑧は飯室層が露出した園路ですが、表面を薄く雨水が流れていましたが、そこに、かなり広い範囲でトキホコリが開花していました。 トキホコリは、日本固有種で、環境省の絶滅危惧II類、神奈川県の絶滅危惧II類の植物で、 基準産地は横浜ですが、現在県内での自生は、川崎市、相模原市緑区、綾瀬市、鎌倉市などの数ヶ所のみになっています。 野鳥の森の当該地区が立入禁止になっていなかったら、ここで観察できることは無かったと思います。 里山倶楽部の参加者全員がスマホを出して写真を撮っているのを見たのは初めてです。

⑨の水流は、水田ビオトープ班としては、重要な生物の棲息域として考えて、年1回の泥上げを考えていますが、 2024/1/16(火)に、旧岡本谷戸の水流、科学館裏谷戸の水流の泥上げを行ったものの、野鳥の森の水流は状態観察のみになっていました。 水流の上側の入口には、伐採材が積まれていました。 この2年間の活動を振り返って、この水流の泥上げが必要であることを認識しました。 ⑩カクレミノという常緑広葉樹の大木があります。 この1本も、残しておいても良い大木だと思います。 ここから、⑤の観察舎南側の谷部を見ることができます。 通行禁止エリアを抜けて、③から④を抜けて、⑪のシラカシ巨木下に出ました。 この巨木をどのように伐採するかという話し合いも行いました。 これ1本を伐採できると、この辺りは広範囲に明るくなって、落葉広葉樹林化が急速に進められそうです。 ただ、雑木林の再生には、少なくとも7年という時間がかかりますので、今、やろうと言える状態ではありません。 A19地区の上側の園路に来ました。 最初に観察したA20地区を見下ろしました。 園路沿いの⑫は、手入れのされていない常緑針葉樹林です。 生田緑地には同様の植生の場所が多数あります。 市有地化する前の地主さんが植えたものが管理されなくなっている樹林です。 野鳥の森の植生管理計画では、目標植生が落葉広葉樹林になっていますが、生田緑地の歴史を伝える樹林として、適切に管理すべきと考えます。 青少年科学館の裏側に当たる園路は押沼峠方面に抜ける尾根路ですが、 園路上側の崖面が抉れていて、土の採取禁止の看板が立っています。 生田緑地では、崖面の土を標本にするために、採集に来る人が多くて、このような崖の抉れが起こっていることを説明しました。 ⑬辺りまで来るとシラカシなどの常緑樹が優占していることが分かってきました。 園路下の科学館側斜面は、急斜面でもあり、下端部が擁壁であったりするので、里山倶楽部としては、簡単に手を出せる樹林ではありません。 しかし、園路上側の尾根筋にある常緑樹は、⑪のような特別大きな大木ではないので、里山倶楽部として伐採することも可能と判断しました。 落葉広葉樹林化を進めるためには、斜面上の方の常緑樹を減らすことは効果的だと思います。 少し戻って、菖蒲池に降りる園路を降りました。 この園路沿いの⑫地区は、2009/12/6(日)、2010/1/17(日)の 2回の里山倶楽部で、樹林となって、辺りを暗くしていたヒサカキの除伐を行っています。 しかし、高木層の樹木には手を着けなかったので、思った程には明るくなりませんでした。 現在の里山倶楽部ならば、高木層を構成する大径木の伐採も可能だと思いますが、この地区の実施計画としての植生管理計画についての合議が必要だと思います。 行政によるナラ枯れコナラの伐採が済んでいるはずの科学館裏斜面については、科学館を傷めない伐採でなければならないことと、 ⑬辺りと同様に、伐採時の安全の確保が難しいので、伐採更新を計画することは容易ではありません。 また、林床には、県内では、現在、生田緑地のみの分布となっている神奈川県絶滅危惧IB類の植物の保護を前提にした伐採更新でなければならないので、 植生管理計画については、調査団単独で決めることはできません。 行政計画としての植生管理計画は、このような課題については検討されていない計画であると思います 菖蒲池に出た所で、記念の集合写真を撮りました。

その後、まだ雨は止みませんでしたので、生田緑地ビジターセンターの2階に移動して、意見交換を行いました。 雨のためもあると思いますが、ビジターセンター2階は賑やかで、話しやすい環境ではありませんでしたが、 里山倶楽部としては、有益な時間を過ごすことができました。 |

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動