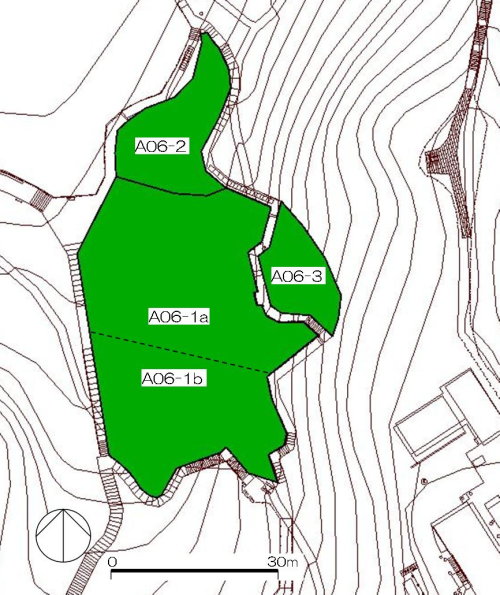

ßa 3 Nxę 10 ń¢Räy GčXVnęĢXVĒiŗ čAįŲĢčČĒj ś@2021N 9 19ś(ś)@10:00`13:00 ź@¶cĪn@GčXVnę QĮŅ@ĮoEiAgąV³źAūüŲÉqAAŲp¶ @@@@ŗGA³æ ±Ē@ācb¶@@@@@@@@@@@@7 ¼ ¢RäyĶA8ĶÄxŻÉµÄ¢Ü·ŖA9/4(y)ŖJVĢ½ß~µÄA9/18(y)Ŗä 14ÉęéJĘČčܵ½ĢÅA9/19(ś)ÉśµÄJƵܵ½B ®ŚIĶAŗ čiAY}lUT čjĘóŌšĻ@µÄ÷ŃĒĢūjšl¦é±ĘÅ·B ¢ĢĶVo[EC[NĢśÅµ½B V^Ri“õ¬sŗÅĶ éąĢĢA¶cĪnūŌźĶŌÅAüźŅæĢsńŖūĢܵ½B ®źĶGčXVnęÅ·B 1998N12ÉA`IČ¢RĒÅ éGčXVšĻ@Å«é÷ŃšŚwµ½ö®õĘʵÄARiŃ 1200uš°ĢµAāAŖsķź½nęÅ·B 2008N1ĢsÆļÉØ¢ÄAnęĢĻ@šs¢AGčXVnęĘÄ×éóŌ©š]æµÜµ½ŖA°ĢXVĢŚIĶB¬³źÄ¢Č¢±ĘšmFµÜµ½B »µÄAüßÄA°ĢXVšsĮÄAGčXVnęĘÄ×éGŲŃšŚw·±ĘšcµÜµ½ °ĢXVC³ĢęźiKĶANmLČĒĢåaŲš°ĢµÄAŃąš¾éµÄAāAµ½NkMČĒĢ¬·š£·±Ęʵܵ½B ęńiKĶA¬·šnß½āANkMČĒšAGčXVŚIÅ°Ģ·é±Ęʵܵ½B ¢RäyÅĶA¼a 30cmš“¦éåaŲĢ°ĢÅąAmRMšgĮÄA³ 1.2ŁĒÅ°|µÄ©ēA³ 30cmŁĒÅ°Ģµ¼µÜµ½B ±ĢGčXVŚIÅ°Ģµ½÷ŲĶA»ŻAGč}š¬·³¹Ä¢Ü·ŖA¾éČĮ½±ĘÅčµ½Ą¶āTLVLuAuTLČĒĢįŲŖ¬·µA GčXVĢ÷ŲĢ¬·šW°Ä¢éĘvķźéóŌą©ēźéę¤ÉČčܵ½B »±ÅAĢiKĢGčXVnęšC[WµÄAĒū@šl¦éKvŖ éĘv¢Ü·B ¢RäyʵÄĶAQĮµÄźésÆŖA¶cĪnĢ©RšĢ±IÉyµńÅąē¤±Ęą®ŚIÅ·ŖA±ĢśĶA( A06-1a )Ģŗ čšs¢Üµ½B HÉŹµ½źĶAlXČAØŖ§¶µA»±©ēlŖüé±ĘšjńÅ¢éę¤Åµ½B Ų°ĢšWIÉißÄ¢½ ĘĶŁČčASĢIÉuĢę¤ČóŌÉČĮĢܷB ( A06-3 )É éå«ČNkMĢüčšAIIXYo`ŖņńŢܵ½ĢÅA±ĢÓč©ē£źÄ®·éę¤ÉµÜµ½B GčXVnęĢk¤Ģęę( A06-1a )ĶANĢAY}lUT čĘ÷ŃÉČčĀĀ é±ĘÉęĮÄAŃ°ĢAY}lUTĶaēÅAÉĮÄ¢éźÅąA30cmöxÉܹ߬ńŵ½B źÉA}zggMXŖWÜĮÄAĄšĀÆÄ¢éą čܵ½B łÉA°čŖLmRÉ¢ķźÄ¢éGčXVą čܵ½B

AJVfĶ§ąSęÉŖzµÄ¢éę¤Å·ŖA¶cĪnĢGŲŃÅĶAAJVfĢcŲš©½±ĘŖ čܹńŵ½B ܽA±±ĢęźiKÅ°|E°Ģµ½AJVfĶGčµÜ¹ńŵ½B »±ÅAGčXVnęĢAJVf 2{ĶA°Ģ¹øÉcµÄ¢Üµ½B ±Ģcµ½AJVfĢåŲĢŗŖĆČĮÄ¢ÄAGčXVĢNkM(2014/11°Ģ) ĢGč}Ģ¬·šW°Ä¢é©ąmźČ¢Ęv¢Üµ½B ܽA»Ģģ¤ĢTLVLuAEOCXJOARuVČĒŖ¬·AÉĪµÄAõšÕĮÄ¢éĘv¢Üµ½B »±ÅAGčXVĢNkMĢ¬·šW°Ä¢éĘvķź½A±źēĢįŲš³ 2öxÅčµAČĘąANkMĢ}ĘŌĀ©é±ĘĶ³¢ę¤ÉµÜµ½B HĢś·µŖ¢±Ęą čA±ĢNkMüčĶ}ɾéČčܵ½B lXČįŲŖAlĢŚĢ³ęčąŗĢĶAÓčĶLXʵ½“¶ŖµÄ¢Üµ½ŖA»źš“¦ÄAŃÉČĮÄéĘAŃąšą½ßÉ}ššÆ½čAč·éKvŖ¶¶Ü·B »źąļµČĮ½ēA÷ķšl¦ČŖēAš°·éĢŖĒ¢Ģ©A»źĘąAŖIÉF°µÄŻéĢŖĒ¢Ģ©B įīŃĢĒū@ʵÄl¦éĘļµ¢ĢÅAąÉ×ÉČé÷ŲĶ°ĢµA}ČĒĶčµÄAŽĘµÄp·é±Ęšl¦½ūŖAŹIÉA`I¢RĒÉČéĢÅĶČ¢©ČĒĘ l¦ČŖēA®µÜµ½B

11:30 ߬½Ę±ėÅAźńAxeµÜµ½B ±ĢÓčĶAšNÜÅĶA¾éÄAIgRGVŖē«ÖĮĢܵ½ŖA”NĶAüĶĢ÷ŲŖēĮÄAĆČĮ½Ģ©AŽµÄAJŌµÄ¢¢éĢĶAh¤¶ÄA1{¾Æŵ½B Óč©ēĶAĻ¢®ē¢ÉAcNcN{EVŖĀ¢Ä¢Üµ½B ܽAAIXWAQnāAR~XWŖpš©¹ÄźÜµ½ŖA»Ģ¼Ģ©ĶzØÅ«éŌą³¢ĢÅ©ēźÜ¹ńŵ½B ¢RäyʵÄĶAxeÉAØšłŻČŖēĢæåĮʵ½ØčĶAåŲČŌČĢÅ·ŖA”Ķ©lÅ·B

ć¼ąAƶ®š±Æܵ½B GčXVĢ°čĶA~JĢ¹¢©ALmRŖ¶µÄ¢éąĢą čܵ½ŖAĒĢGč}ą³Cŵ½B łÉA¼a 10cmÉČĮÄ¢éGč}ą čܵ½B

ģ¤Ģ( A06-1b )ÉąA®ĶĶšL°Üµ½B ±æēĶAAY}lUTĢÉĪŖµA±źš čČŖēÅČ¢ĘAOÉißܹńB

»±ÉAK}Y~Ŗ^ŌČĄšĀÆĢܵ½B

ķqšĢęµÄAv^[ÉŖ«Ač³¹½}UNĢt÷šA±ĢĪŹÉA¦Üµ½ŖA»Ģ¤æĢź{ĶAAY}lUTĢćÜÅLŃÄAÆøɶ«cĮÄ¢ÄA AY}lUTš Į½ē»ķźÜµ½B

¬³Č}~ĢcŲÉAq_}L}C}CŖ¢Üµ½B

®I¹ÉAWŹ^šBčܵ½B

|

©ķ³«©R²øcĢ®

©ķ³«©R²øcĢ®