日時 2010/7/16(金)10:00〜12:30 晴

場所 生田緑地

講師 藤間煕子

参加 増田 将、城本法子、白澤光代、飯室 健

多摩区役所道路公園センター 今井 勝、山口泰民

市民部会事務局 岩田臣生、岩田芳美

今日は、皆伐更新を計画しているA14地区で勉強会を行いました。

夏の樹林の状態を観察しておきたいという目的もありました。

ここは樹木マップを作成するために1辺5mの方形区を5行×5列の25区画設定してあります。

このうちの第42区を使って不明な植物があった時の取り扱いをスタディしました。

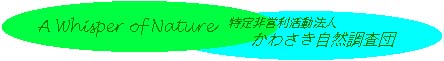

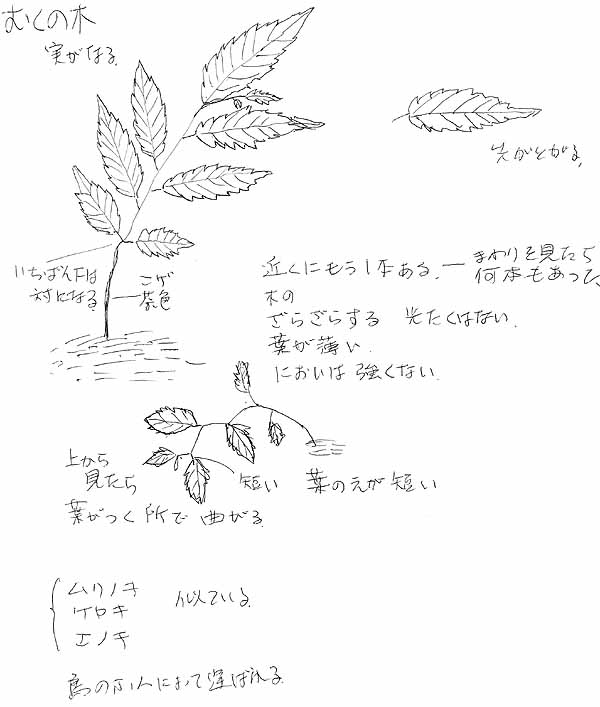

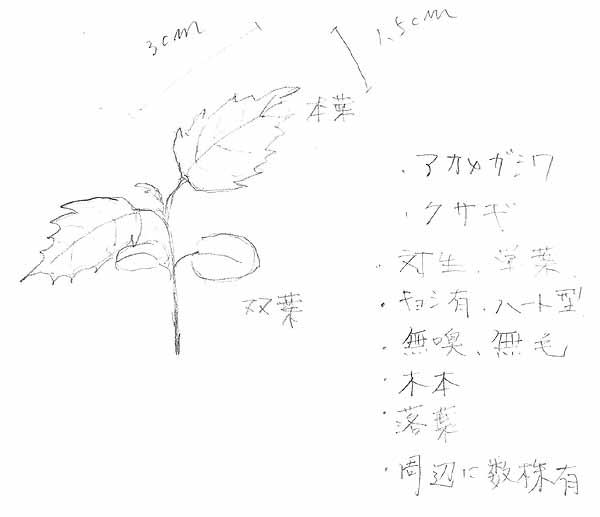

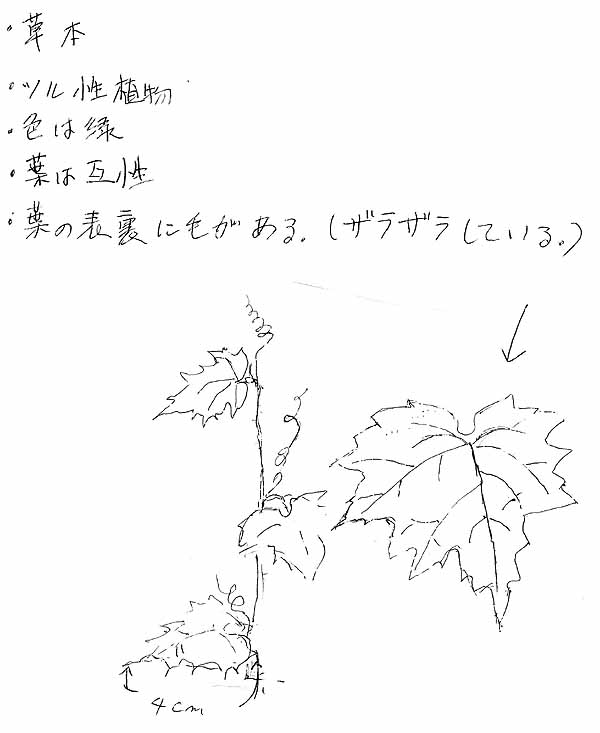

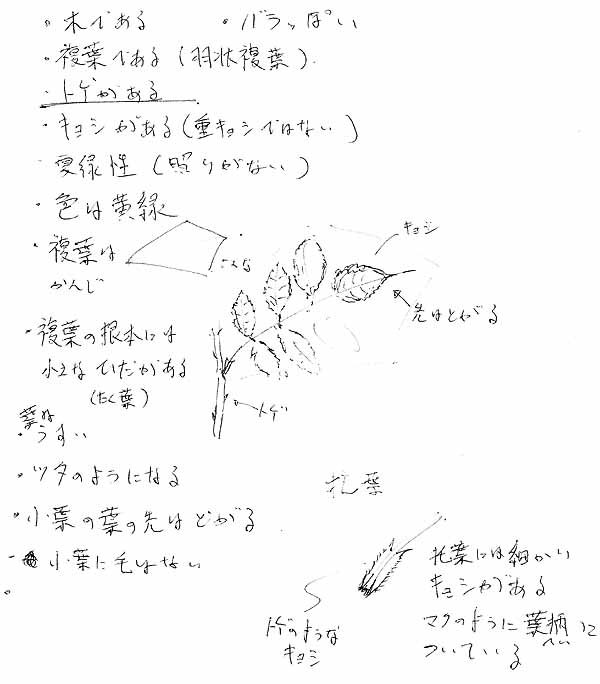

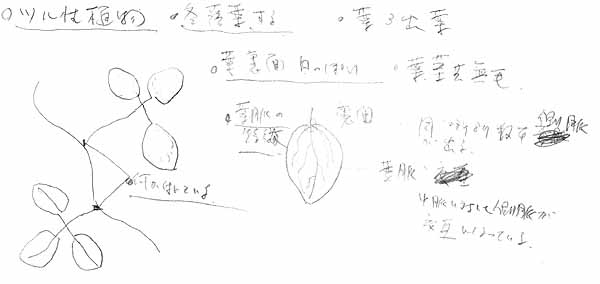

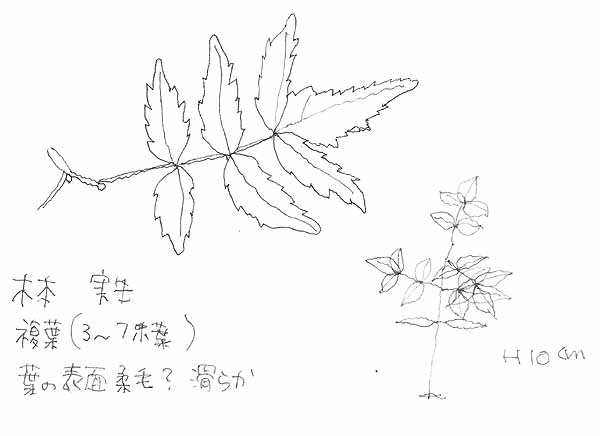

その方法は、用紙にその植物の葉の形や全体の形などをスケッチし、気がついた特徴をメモすることです。

この植物メモで、その植物を特定できるように、必要な情報を記録することをスタディしました。

必要な情報が記録されているかの判断は、藤間先生にお願いしました。

先生が、その植物メモだけを見て、何かが分かれば合格です。

今後は、自分で図鑑を調べることが基本になります。

その植物が木本の場合は周辺に生えている樹木の情報も手がかりになります。

高さ10cm程度の実生では、大きさはミニチュアサイズですが、比較観察してみるのも一つの方法です。良く観察すると特徴が見えてきます。

つる性植物も20cm程度では、普段見かける葉の状態と異なることがあります。

まだ双葉の状態で、特徴すら掴めないものもあります。

植生調査の難しさを体験しました。

後半は、隣接する第43区について群落調査をしてみました。

一見しただけではアズマネザサ以外の植物は殆ど無いように思われるのですが、調べてみると20以上の植物が見つかります。

前半で皆が難しいと思った植物の植物メモを作っていましたので、その成果が直ぐに現れました。

植物メモを作成した植物については、全員が判別できました。

それでも、いくつかの植物は全く不明という状態でしたが、この日の勉強会を終了しました。

市民部会の群落調査では、不明な植物があったら仮の名前をつけて、その植物の植物メモを作成しておきます。

後日、この植物メモを使って、図鑑を調べて植物を特定します。

図鑑を調べても不明の時は、以降の植生調査の時に同じ特徴の植物があったら、植物メモを参照して、その仮名で取り扱います。

そのうち、情報が追加されて、種名が分かることと思います。

ムクノキ

クサギ

クサギ

モチノキ

モチノキ

カラスウリ

ノイバラ

ノイバラ

ミツバアケビ

ミツバアケビ

シロダモ

シロダモ

マルバアオダモ

飯室山に出て、オカトラノオを観察しました。

参加者は自分で植物メモを作成した植物は確実に覚えたようで、自信がついてきたようでした。

何とかなりそうだと笑顔が見られました。

事務局としては、植生管理後のモニタリングのための植生調査では、芽が出たばかりの植物などが主な対象になっていることに、更めて気がつきました。

また、5m×5mの方形区一つだけでは洩れてしまう植物が出てくることも分かりました。

今後の調査方法の改善と勉強会の進め方についても、多くのヒントを得ることのできた勉強会でした。

|